その土地の季節にとれるものを、

その土地に受け継がれている方法で料理して食べることを

「土産土法」と言うそうです。

神山には「生活改善グループ」という会があり、

1978年に『神山の味』という素晴らしい本を出版し、

郷土料理と食文化を受け継いで来ています。

私たちは、食べることだけではなく、

物づくりにおいても、「土産土法」を意識しています。

地元のつくり手と協力することで、

この土地で育つ素材をなるべく使い、

地域に受け継がれている方法で、

その土地の文化と人と食をめぐるモノづくりに

みんなで取り組んでいます。

つくる方針

「土産土法」を意識し、みんなの手でつくりあげていくために、

4つの方針を軸に活動しています。

- その1

地域の素材を活かそう - 食べ物に限らずその土地の素材を活かし、ものづくりをする。

- その2

みんなの学びの機会にしよう - 権威によるものづくりではなく、

関わる人の学び・成長の機会になるものづくりをする。

- その3

関係性を豊かにしよう - ものづくりを通じて、失われた関係性を取り戻す。

新たな関係性を育てる。継続していける関係を重視する。

- その4

まずは、やってみよう - 案ずるよりも産むがやすし。

頭で考えすぎないで、まずはやってみて、手を動かして考える。

神山の木を使った、ものづくりについて

神山の「林業活性化協議会」と連動し、

「かま屋」食堂で使用する様々なものを

神山の杉の木で制作しています。

-

「育てる」テーブル

「育てる」テーブルとして、神山杉を使ったテーブルを地元大工の大家さんに製作していただきました。通常のテーブルよりも分厚くぽってりした見た目で、木の手触りが気持ち良いのが特徴です。自然そのものなので、節があったり平らじゃなかったり。みんなで使って、磨いて、育てていくことができるテーブルです。

-

合板チェア&トレイ

Food Hub Project が運営する「かま屋」食堂では、和歌山の木工製作ラボの STUDIO KHII の梅本さんにご協力いただき、神山の杉を使った合板で、椅子とトレイを作成しています。また、神山の杉を使った合板は、徳島県小松島市に工場がある株式会社 日新の協力を得て製作しています。

-

割り箸

食堂で使用している割り箸は、徳島県三好市にあるセルプ箸蔵のみなさんにご協力いただき、神山の杉を私たちの農業長が自ら運び込み、割り箸を作ってもらっています。防腐剤などの薬剤を一切使っていない、木の手触りと風合いがそのまま残る神山の割り箸です。使用済みの割り箸は、ご飯を炊く竈の薪として再利用しています。

建物について

-

外構 設計

プランタゴ 田瀬理夫(たせみちお)

田瀬理夫 外構の設計は、神山町の大埜地集合住宅プロジェクトも手がけるランドスケープデザイナーの田瀬理夫です。Food Hub Project が運営する「食堂、パン屋、食品店」が、周辺の農地や自然環境と一体となり、「地域の日常」になるようにと話し合いながら進めました。田瀬さんは、流域の自然植生を軸に、事業が地域性・社会性・日常性を兼ね備えた風景になることも目指して、外構やオープンスペースの設計をしています。代表作は、「花鳥風月の山」をコンセプトに大規模な屋上緑化をした「アクロス福岡」。岩手県の遠野では、馬による中山間農村の地域再生を目指し、馬と人の営みの実験を行う「クイーンズメドウ・カントリーハウス」も運営されています。

-

食堂 設計

Landscape Products

中原 慎一郎(なかはら しんいちろう)

片山 貴之(かたやま たかゆき)

金 相和(きむ さんふぁ)

食堂の空間デザインは、地域の人たちのための「食の日常」をテーマに、初期のコンセプトづくりからランドスケーププロダクツの中原慎一郎さんを中心としたデザインチームに依頼しました。神山の杉をふんだん活用した食堂のテーブルを地元の大工さんと、神山の杉の合板を使った椅子も、Studio Khiiの梅本さんと共同で開発しています。ランドスケーププロダクツは、”Man Made Objects”をコンセプトに、東京と鹿児島を拠点にカフェやショップの運営を手がけ、更に様々なショップのデザイン、ブランドのプロデュースなどを全国各地で多岐に手がけられています。

-

ベーカリー&食品店

設計/全体工事監理島津臣志建築設計事務所

島津臣志(しまずたかし)

島津臣志建 ベーカリーと食品店の設計は、食堂と同様、地域の「食の日常」をテーマに、地域の風景と調和する建物を目指し、在来工法を元に計画しました。施工は、島津さん監理のもと、神山の杉材をふんだんに使い、地元の大工さんチームの現場での手刻みによって実現しています。島津さんは、徳島県出身、佐那河内村在住で、住宅や店舗をはじめ、古民家の改修なども手がけ、今回の外構・食堂、パン&食品店の全体工事監理も担当し、今回のプロジェクトの縁の下の力持ちでもあります。

食堂で使用している「器」について

地産地食。食材だけでなく、地域の人と一緒に食べるための器も、

地域に根ざす、つくり手さんたちと一緒に製作したり、

提供したりしてもらっています。

-

食堂の器:

徳島 大谷焼の腹八分目プレート/腹六分目プレート「かま屋」のお昼ごはんの取り皿を、神山出身の雑貨店「遠近(をちこち)」オーナーの東尾さんと大谷焼の「森陶器」さんと一緒に製作しています。形は、持ちやすく、盛り付けやすく、食べやすい、オーバルの2つのサイズ。釉薬にもこだわり、大谷焼本来のレンコンの土を使った釉薬(黒・茶/上)に加え、自分たちで育てた稲藁を焼いて灰にして釉薬にした藁灰(ベージュ色・右)、藍染で使う灰をもらってきて釉薬に使った紺屋灰(緑色・左)の4種を製作しています。

-

四国の大皿、民藝の大皿

「かま屋」のお昼ごはんを盛り付けている大皿は、香川県高松市にある「まちのシューレ963」の店長 谷さんに四国のつくり手さん(一部、四国外)にお声がけいただき選んでもらっています。また、神山町出身の「遠近(をちこち)」オーナーの東尾さんに民藝の大皿を選んでもらっています。

[大皿のつくり手] 小野哲平(高知)/伊藤環(岡山)/山地裕之(香川)/槇塚登(香川)/佐々木かおり(鹿児島)/井上尚之(熊本)/齋藤十郎(静岡)/坂本工(大分)閉じる大皿のつくり手

- 小野哲平:

- 愛媛県生まれ。常滑を経て、3年がかりで薪窯を作り、現在は高知県香美市谷相にて作陶。日本各地、アジア各国で製作・展覧会を開く。

http://www.une-une.com/

- 伊藤環:

- 信楽 “陶芸の森” にて各国若手作家と競作の後、郷里秋月へ戻り、父 橘日東士氏と共に作陶。2006年神奈川県三浦市三崎に開窯。2012年岡山県岡山市に移住。

http://itokan.com/news

- 山地裕之:

- 香川在住の木工作家。宮崎県 矢澤金太郎氏に師事。1998年に香川県東かがわ市五名で独立し、家具工房「木乃花」設立。一貫作業の手仕事で、心をより豊かにし、永く愛用される家具を提案しています。

http://kaguyaso.ftw.jp/u31079.html

- 槇塚登:

- 香川県生まれ。金工作家。SteelFactoryにて事業部を立ち上げ生活道具やアート作品を制作し始める。立体、平面、生活道具などを制作し、2012年 「瀬戸内生活工芸祭」出展、個展at まちのシューレ9634など各地で個展を開く。

http://www.steel-factory.jp/

- 佐々木かおり/やきもの工房 のはら屋(鹿児島県):

- 鹿児島在住。沖縄読谷村 北窯 松田米司氏に師事したのち、2006年より鹿児島県薩摩川内市にて開窯。釉薬には、藁や籾殻の灰の他に桜島の火山灰も使う。

- 井上尚之/小代焼ふもと窯(熊本県):

- 小石原焼 太田哲三氏に師事したのち、父である井上泰秋氏氏に師事する。スリップやポン描きと呼ばれる、スポイトに入れた化粧土で装飾する技法を中心に作陶している。

- 齋藤十郎/Juro pottery(静岡県):

- 熊本県の小代焼ふもと窯、鳥取県の岩井窯で修行された後に独立し、現在は静岡県の伊東市で作陶されています。ふたつの窯元で学び、民藝について造詣が深いのはもちろん、イームズや沖縄の陶器にも強く影響を受けている。

- 坂本工窯/小鹿田焼(大分県):

- 伝統的な飛び鉋や刷毛目とよばれる文様は、様々な料理を美味しく見せてくれます。地元の材料のみを使い、一子相伝で300年以上続く焼きものを守りながらも、常にあたらしさを感じさせてくれます。

-

地域に眠っていた、汁椀とお皿たち

地域の方々にご協力いただき、いただいた漆のお椀やお皿を使用しています。お椀に少しカケがあったりする物も、地域に眠っていた資源として活用しています。

『神山の味』オリジナル商品について

- 加工品とお土産など -

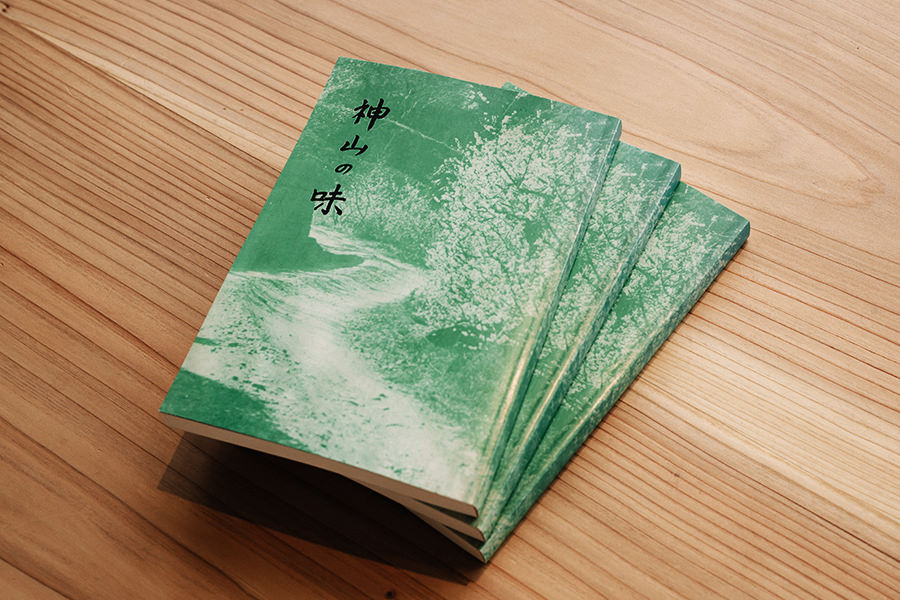

1978年に出版された『神山の味』という本を中心に、

地域の人たちと一緒に、日常的に使えて、

お土産にもなる商品を企画して一緒に作っていきます。

-

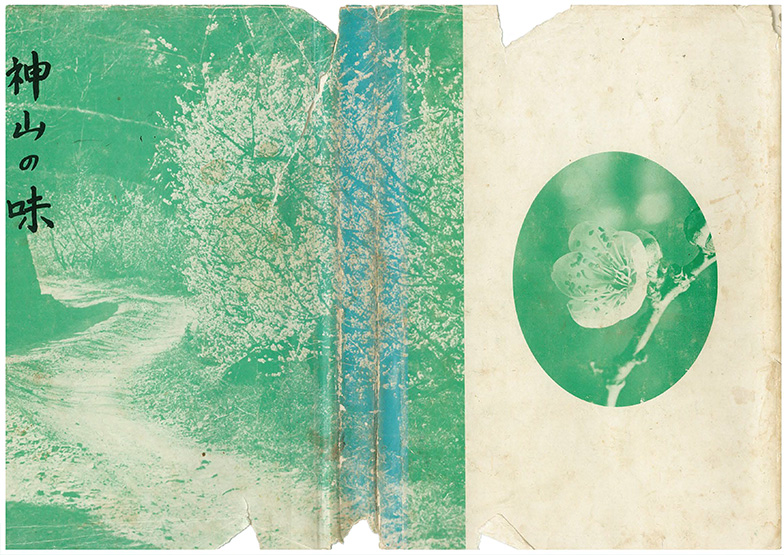

勝手に復刻版!『神山の味』

『神山の味』は、1978年に出版された郷土料理と食文化の本。私たちの活動のバイブル的存在の本です。地域の方々が本当に、本当に大切にされていて譲ってもらうことができません。なので、デザイナーが1ページ、1ページ、時間をかけてスキャンして、勝手に製本しています。

-

「神山の味」手ぬぐい

本の中にあるイラストをデザイナーが2mm以上の線で書き直して手ぬぐいを作っています。

-

オリジナルエプロン

「 しごと着 」をコンセプトに、100の仕事があれば、100通りの「しごと着」のカタチがあると考え、徳島県藍住町と上勝町を拠点にワークウェアをつくられているジョックリック( jockric )の黒川さんと一緒に、フードハブ・プロジェクのオリジナルエプロンを作っています。「日常的にガンガン使って、洗える」をコンセプトに厚手の帆布の生地でシンプルなエプロンを作りました。季節ごとに生地を変えたり、神山の草木で染めてみたり、自分たちらしいワークウェアに育てていきたいと思っています。