2019年3月12日(火)

地産地食の調理実習

「みんなで作ってみんなで食べる」

食育係の樋口です。

今回は分校生活科の2年生と行った調理実習の様子をお伝えします。生活科2年生の生徒たちはこれまで「地産地食」を合言葉に神山の食材を使ったレシピを考えたり、調理をしたりしてきたそう。

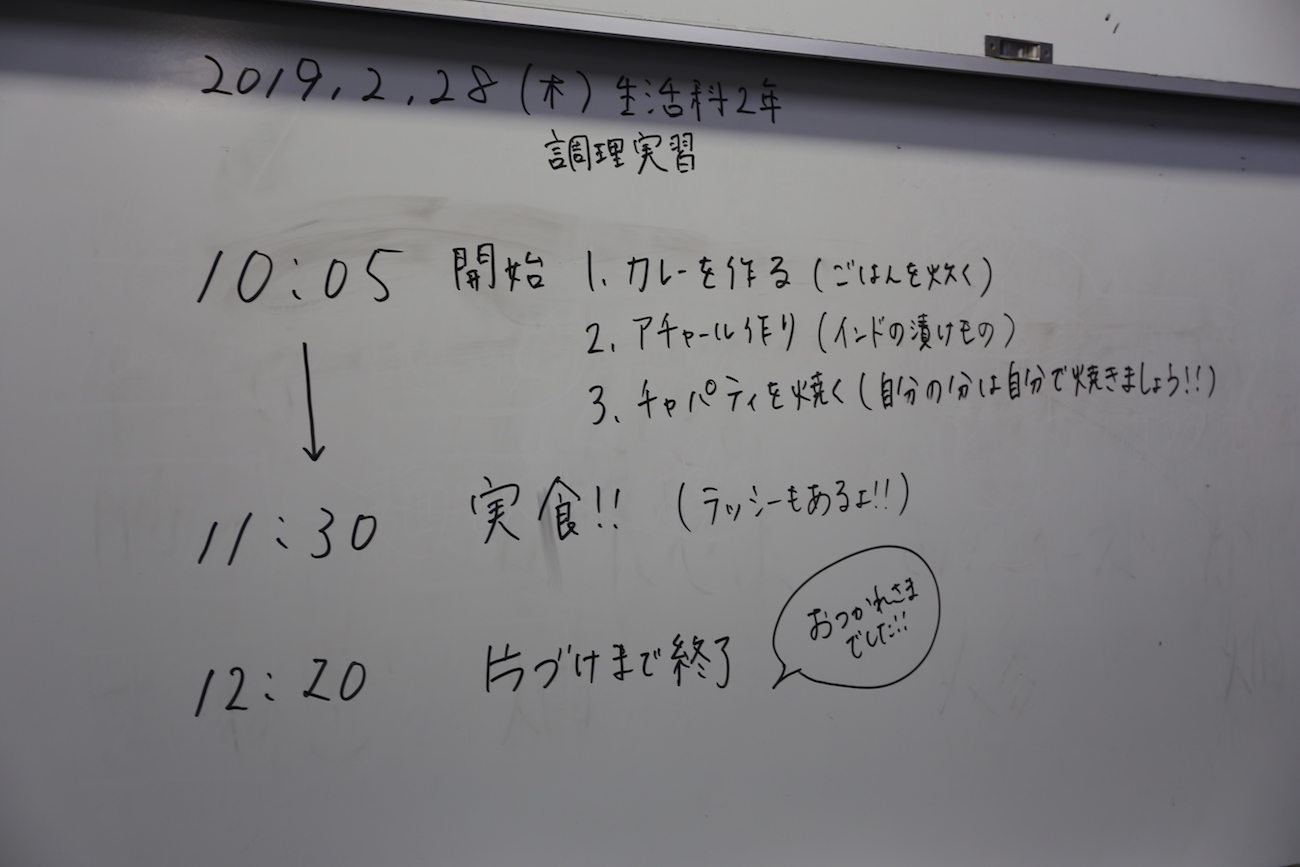

今回は、家庭科担当の杉山先生からの提案で細井(かま屋料理長)の調理実習を実施しました。普段は2時間のところ、この日は3時間使って拡大版の調理実習です!

生徒たちがこれまで作ったことがないもので地元の食材をたっぷり使えるメニューはないだろうか…と話していて細井が考えたのが「カミヤマカレー」のメニューでした。「地産地食」をテーマに、国民食カレーライスをいつもと全く別の食材で作り上げてしまうという、日本人もインド人もびっくり!!なメニュー。

- 米粉でつくる カミヤマカレー

- 阿波晩茶ライス( →神山産阿波晩茶とは? )

- キャベツのアチャール(分校産のキャベツ使用)

- 白菜と大根のアチャール

- さつまいもチップス(分校産のさつまいも使用)

- 神山小麦のチャパティ

- すだちラッシー

野菜や果物に関しては、ほぼ神山町産のものが揃いました。

当日は食材名と分量のみのシートを見ながら、細井の実演に沿って進めていくスタイル。実演を見ながら学ぶことはもちろん、必要な用具や器具を揃えたり、合間に片付けを進めたり、周りをよく見ながら考えて動く、現場実践スタイルの実習でした。

分量のメモを前に、ひと通り手順を聞く生徒たちと細井(写真左)

さっそく、調理開始。

生徒の中には「お弁当プロジェクト」に取り組んだ生徒も数名いました。経験を積むって大事だな。

米粉でつくるカミヤマカレー

フードプロセッサーで細かいみじん切りにします。(一瞬で完成)

にんにく、玉ねぎ、人参を炒めて、カレーパウダー、スパイスや米粉を合わせたものを加えます(この時点ですでにいい香り)。

カレーに入れた肉は鶏肉(すだち鶏)。筋を取り、食べやすい大きさにカットします。

阿波晩茶ライス

カレーの隣にあるものと言えば、サフランライス。黄色く色づいたお米はそれだけで「ぽく」見える気がしますが、今回のテーマは「地産地食」。サフランは使わず、神山特産「阿波晩茶」を使って炊き込むことにしました。

煮出した阿波晩茶液とほんの少しの塩を入れて炊きます。

炊き上がりはどんな色になるのでしょう。

カミヤマアチャール

アチャールは、インドのお漬物。日本でいうと「浅漬け」みたいな感じでしょうか。神山のみずみずしい新鮮野菜をたっぷり使い、生姜、にんにく、キウイフルーツ、梅ペーストなどなど、漬けだれに使用する食材も神山産です。

分校で朝収穫してきたばかりだというキャベツがあまりに新鮮でおいしいので、途中から包丁を使わずに手でちぎっていくことにしました。

野菜の色がとてもきれい。

さつまいもチップス

「パパド」は、豆や米粉などから作られる薄いクラッカーのようなもの。カレープレートに添えられていると食感の違いが味わえる一品です。しつこいですが今回は「地産地食」がテーマ。パパドではなくさつまいもチップスを添えることにしました。このさつまいもは分校で収穫したもの。スライサーで薄くカットして水気を切り、油で揚げていきます。

焦げずにパリッと揚がるタイミング、大事!目が離せません。

神山小麦のチャパティ

チャパティはインド北部で主食にされる無発酵の薄焼きパンです。今回は細井が仕込んできた生地(神山小麦、国産小麦、塩、水、バター使用)を分割し、薄く伸ばして熱々のフライパンで焼いていきました。これ、直火で焼いたらさらにおいしそう!

破れても、丸じゃなくても、おいしい。

プクぅ〜っと膨らんでくる瞬間がおもしろい!自分で作るから味わえる楽しさです。

キャベツのアチャール、完成!

白菜と大根のアチャール、完成! 漬けだれにキウイと梅ペーストを使っています(意外すぎてびっくりしたけれど、おいしい)。

ヨーグルトにすだち酢とはちみつを入れて作るラッシーは飲みやすさ満点。カレーの後にはこれです。

プレートに順に盛り付け。細井の盛り付けに一同歓声。

じゃ、ジャーン!!

当初予定していた時刻にほぼ完成し、実食。

いただきます!

たくさん作ったから職員室の先生方にも食べてもらいたいね、と話していましたが、ここにいる生徒たちが全ておいしく食べ切りました!

完食。

おいしくもりもり食べる姿を見ていると、とても幸せな気持ちになります。

今回のねらいは「みんなで作ってみんなで食べる」。時間内に完成させてみんなでおいしく食べられることに注力しました。カレーをつくる工程の中に、一人ずつの小さなチャレンジがたくさんあったのではないかと思います。みんなで食べて「おいしい」っていう言葉をもらうことが、次のチャレンジへのステップになる。

終わった後、じんわり温かい気持ちになって、細井と「こういうのいいよね」っていう話をしたのでした。

終わったあとの生徒たちの振り返り

「全部大変でした。特にチャパティが」「全体的に失敗しました(生地づくりで破れてしまった)」(→全然失敗じゃないよ)「カレーのルウ、普通やったら市販やん (市販を使う)。でも一から粉を混ぜて作ったんがすごいなぁと思いながら作った」「作れるんじゃ、と思った。しかもこんな短時間でな。おいしかった」「全体的に全部おいしくて、すだちラッシーがお気に入り」「カレーおいしかった。3杯食べた(笑笑)ルウだけずっと食べてたんよわたし。スパイシーだった」「みじん切りにしとるけん、(市販より)もっとドロドロよな。おいしかった」「最初できるか不安やったけど、できたし、全部おいしかった」「ぼくが作ったアチャール、とてもおいしかった。生姜とニンニクとキウイを使ったソースみたいなん意外でおいしかった」「一年間のなかで一番よかった」

「なかなか地元のもん(食材)使ってできること(機会)ないんやけど、来年もできたらいいな」と言ってくださった杉山先生。

ぜひ2回目もやりたいです!

「つくる」と「食べる」を通して伝えたいこと

- 今日スムーズだったなぁというイメージがあります。一番よかったのは「完食」してくれたこと。だっておいしくなかったら食べないでしょ。そこが一番うれしかった。料理って、楽しいものではあるんだよね。わたしたちはそれを商売でやっているので厳しくなりがちなところもあるんだけど、家で誰かと食べる時っていうのは、こういう風に楽しみながら作って食べてっていうのをやってほしいなと思います。(細井)

「もっとうまくなりたい」「できるようになりたい」「あんな風になりたい」という意欲や憧れが一人ひとりの実感から芽生えるものだとしたら、わたしたちは、生徒のそんな気持ちに火をつける着火剤の役目なのかもしれない。そうだといいなと思いながら、細井と余韻を味わっています。