2020年2月18日(火)

フードハブのデザインができるまで

17回目の「みんなでつくる全体会議」

17回目を迎えた「みんなでつくる全体会議」、今回は Food Hub Project の立ち上げ時からグラフィックデザイナーとして関わってくださっている石橋剛さんをお招きして、デザインについてのお話を伺いました。

フードハブに関するロゴや商品パッケージ、チラシ等、石橋さんのつくるモノは毎日見ていますが、ご本人とは初対面のメンバーも多く、この日をとても楽しみにしていました。

石橋剛(いしばし たけし)さん/グラフィックデザイナー

普段人前で話すことはない、という石橋さん。「緊張して声が出なくなったらごめんなさい…」と自己紹介から始まりました。

“真鍋さん(支配人)とは東京の広告制作会社で出会い、それ以来15年の付き合いです。Food Hub Project の立ち上げ時からグラフィックデザインに関する部分で参画していて、ロゴ、パッケージ等をつくっています。神山に来るのは3年ぶり、4回目です”

伝えるためのデザイン

“僕の観点から区分すると、使うためのデザイン、伝えるためのデザイン、仕組みのデザインがあって、今日は「伝えるためのデザイン」についてお話をします”

-具体的に「伝えるためのデザイン」って、どんなデザインですか。

“伝えるためのデザインは、目で見て理解できるもので、例えば印刷物、web、広告、パッケージなどがあります。商品を付加価値化することができて、例えば「こんな背景があります」とストーリー化したり、見え方を視覚的に作ったり、他の商品と差別化ができたり、商品への共感や愛着を演出することもできます”

“依頼者とデザイナーが別人(デザイナーは非当事者)なので、デザインするためには目的や課題が明確化されている必要があります。基本的には依頼者とデザイナーの間にはギャップがあるんですけど、目的や課題を一致させていくことで、お互いに納得感のあるデザインができやすいです。これはデザイナーが当事者に近づくということです。ですが、課題や目的が共有されたからといっていいデザインになるとも限らないんですよね。むしろ邪魔することもあって。そこに縛られすぎると何もできない、ということもあります”

-フードハブではどのようにデザインが決められてきたのですか。

“会社全体のコンセプトはすでに決まっていたのですが、神山に来ていない(現地を見ていない)状態でデザインを始めました。とりあえず手を動かしてみたという感じです。2016年当時、僕が「デザイン業界がヤバい」と思っていたことに、オリンピックのエンブレム問題がありました(2020年東京五輪の公式エンブレムが、ベルギーの劇場のロゴに似ていると指摘された問題)。過去のデザインを踏襲しながらロゴが出来上がったわけですが、価値観を共有している人でしかそれがわからないという問題。その時、僕の妻や親戚にも伝わらなかったし、専門を突き詰めていても世の中とどんどん離れてしまって虚しいという感じがしました。業界的な価値観じゃなくて「普通に生活していてわかるデザインってあるのかな?」と考え始めた時期でした。

そこで、地域に残る共有財産をデザインとして活用すれば、多くの人に伝わるデザインができるかもしれない、と考えました。新しかったり、独特なものだったり、エッジが立ったものがいいってされているけれど、そうじゃないデザインがあるだろうと。「あるもの」を起点にしてデザインをつくるということ。いわゆる地産地消的な考え方でデザインできるんじゃないか、という想定がありました”

とりあえず手を動かしてみた

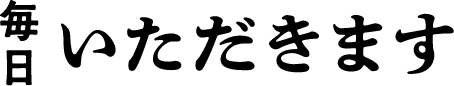

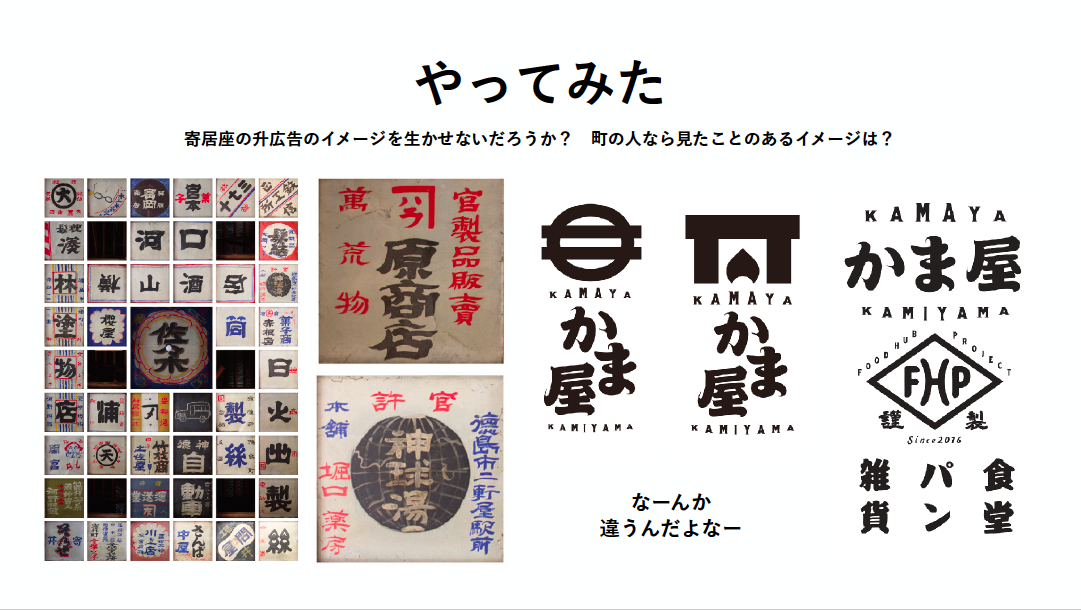

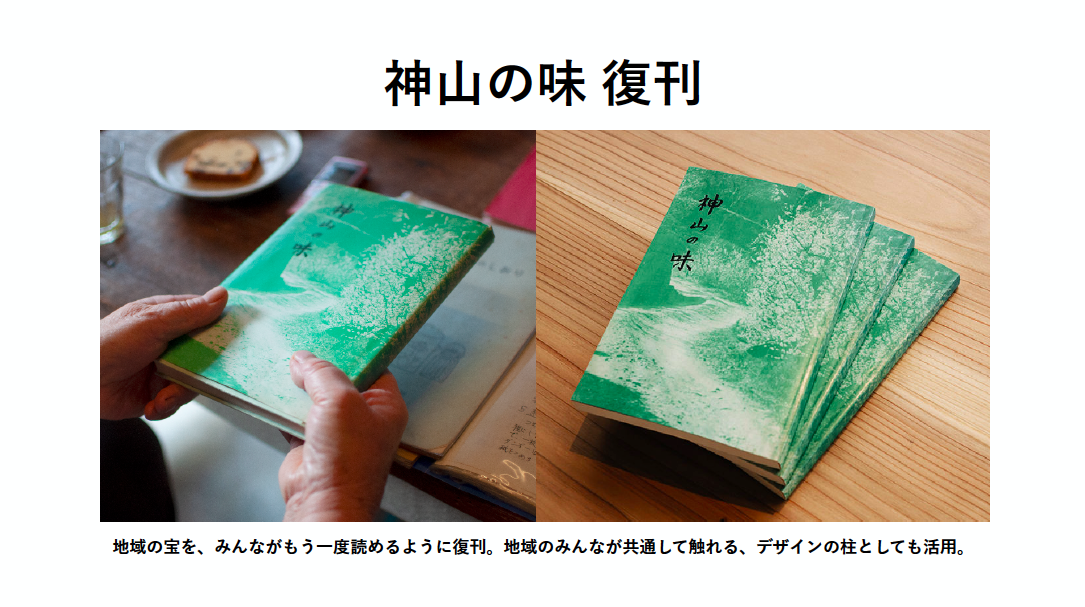

“「あるもの」を生かすということでいうと、(まだ神山に来たことがない時に)ネットでみた寄井座のマス広告のニュアンスを使って何かできないかなぁとかも考えました。そんな中で「神山の味*」が出てきました”

*「神山の味」神山の郷土料理と食文化を伝える本。40年以上前に発刊された。

“この本を起点として、フードハブの活動自体もアイディアが出るのではないか、デザインでも活用できるのではないか、とやってみました”

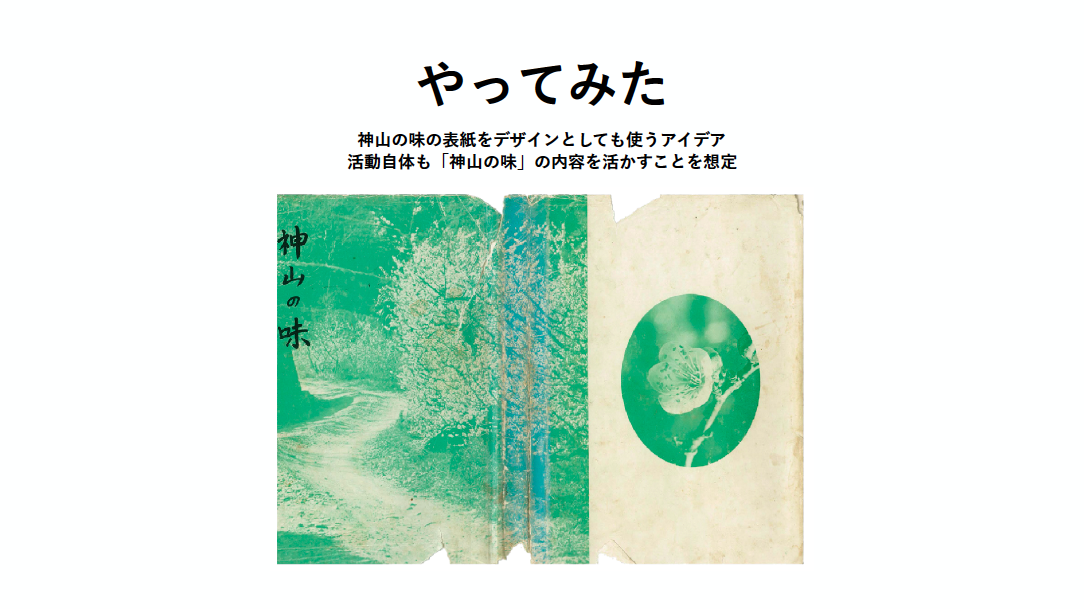

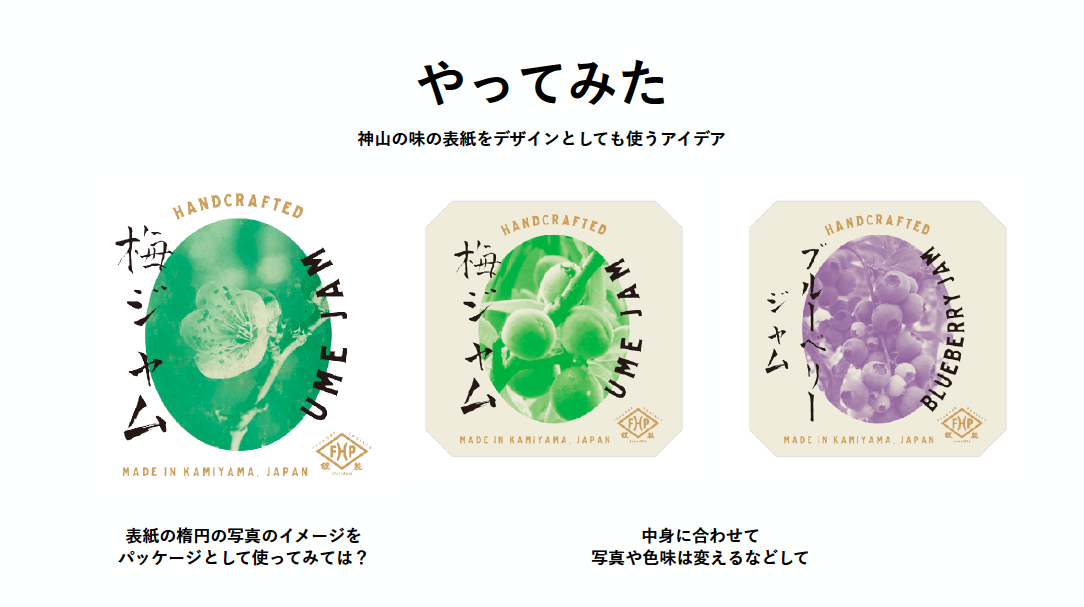

“包装紙だったら表紙を並べてみるとか(上写真 左)、中のページを埋めつくして包装紙にしてみるとか(上写真 右)。今、お店で使っている包装紙はこの右側ですね。

「神山の味」の特徴的なところって、楕円の縦丸と写真の組み合わせで、この楕円の縦長の丸を展開できないかな、と思ってやってみたのが次のパッケージです”

「(真鍋)これ、今見るとちょっとアリだよね」「(石橋)そうそう、僕も今回これ見直して、あれ、意外とオシャレかもって思いました」

“この丸のトリミングって昔の感じなんですよ。古い肖像写真とかこの比率だったりします。

結局、自分たちで何をやるかとか、どういう存在なのかが確定していないので、このデザインがいいかどうかが決められなかったと思うんです。いいとこキテるけどちょっと違う…という感じで”

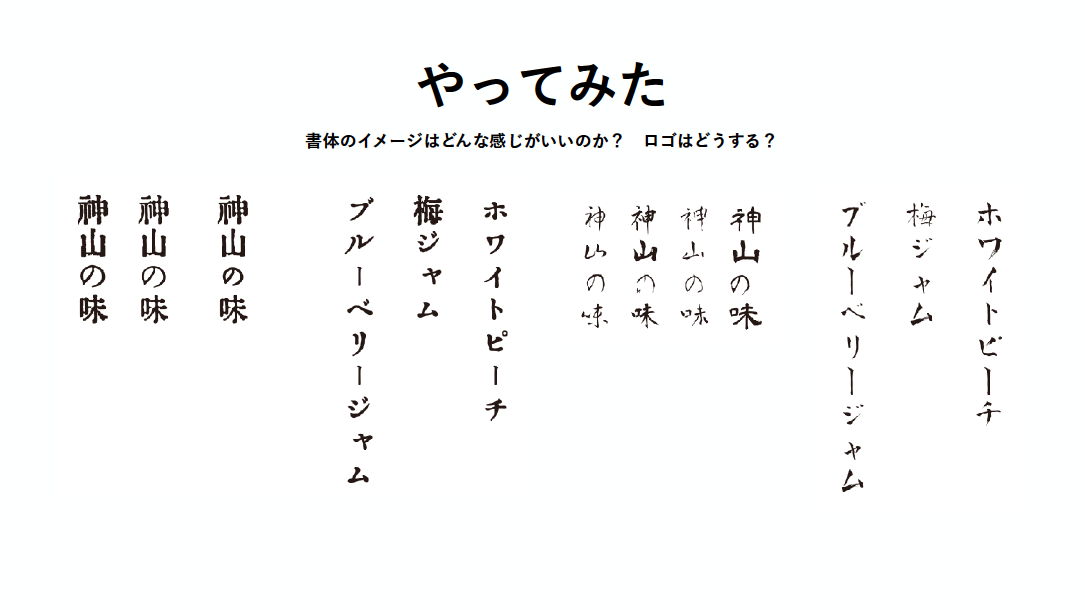

“文字も試してみました。「神山の味」の書体、最近は“いい味” だと思っているんですけど、当時はもう少し違う見方を考えていました。少し“抜け感” のある…右から2番目とか。ちょっと力の抜けたものはどうかな…と試してみました。分かります?抜け感 ”

「(石橋)真ん中とか、抜け感…」「(真鍋)下手過ぎだろ」「(石橋)手書きではなく、書体です」

“この辺で今のかま屋、Food Hub Project のロゴに通じる部分が出てきました”

「釜の蓋を、かわいい、モダン、シンプルで和の要素、筆記体も入れてやってみました」

「今あるロゴに近づいてきました。昔、日本で使われた書体をみると、端っこにヒゲがチョコっと出ているのがあるので、試してみました」

“真鍋さんから「もっと素朴な感じでできないかな」という話があってつくったパッケージです。この感じのパッケージは世の中にたくさん流通していて、差が出しにくいというのがあります。紙にこだわらないと表現できないデザインもあって。これなんかは、プリンタで印刷するときれいに見えません。

-ここまでの話を聞いた感想を、近くの人と話しましょう。

-なんとなくデザインをつくるプロセスは分かったのですが、「ハマった!」という時はどんな時ですか。

“んー。一番強いのは…締め切り(え、、そこ!?)。締め切りがあるから一ヶ所に向かって意見がまとまっていくんです。締め切りがないと「なんか違うな」のままずーっといくんです。締め切りは、大事”

(フードハブのデザイン、相当悩んだらしい…)

“こんなふうに…決めきれない感じがあって、フードハブ「らしさ」を考える、まとめる、デザインでどう表現するのかという「デザインルール」を決めていきました”

「らしさ」を言語化する

“言語化された「らしさ」から、デザインをもう一度感覚に戻す、ビジュアルをつくる、というのがデザイナーの役割です”

「日本的な食」とは、その土地の自然と農、農と地域の人、地域の人たちと日々の食べるモノゴトが、食文化として四季を通じて循環し、次の世代に受け継がれていくこと。

生産から消費という一方向の流れではなく、「地産地食」に基づき、農業を中心とした食文化としての小さな食の循環システムが存在し、地域社会が持続可能な状態と定義する。

-「日本的な食」ってどこから出てきたんですか。

“(真鍋)石橋さんとやりとりしていて「日本食」じゃないよねっていう流れになったんだよね。「日本的な食」はナポリタンもありだし、いわゆる和食的なものもあるし”

“この「日本的な食」っていう言葉はのちにグッドデザイン賞に出す時にも生きてきた感じ”

“(真鍋)この「日本的な食」を見直してエッセンスを抽出して、グッドデザインの資料に落としていった。最初から変わってないんだよね”

“「地産地食」はもうみんな知ってると思うけど”

“(真鍋)知らないと思う”

“知らないの!?マジっすか(苦笑)”

“(真鍋)小難しいからこの話、(メンバーに)一回も話したことがない”

“いい機会なので、読んでみます”

“(真鍋)「地産地食」って合言葉みたいに言ってるけど、一個一個 意味を持たせた方がいいだろうなぁというのはその時考えていて。地域で育てて地域で食べるっていうだけじゃなくて、メッセージがあるといいなぁと思って書きました”

“けっこう奥の深い話。言語化しているだけだと、デザインしても説明的なデザインになりがちなんですよね。でも心が動く時ってそういうデザインじゃなくて。例えば「神山の味」の表紙は、地域に文化として生きていた感じが見て伝わってくるなぁと感じます。そういうのが感化だと思います”

“グラフィックデザインの基本的な役割を踏まえつつ、「素朴でシンプル」「親密で楽しい」という2つのキーワードを僕と真鍋さんのあいだで決めました”

「素朴でシンプル」

素材感を生かした美味しさを自然にうながす。地域に残る食文化を中心とした資源を活用することで、その地域での自然な成り行きを示唆するシンプルで飾り気のないデザイン。

「親密で楽しい」

受け手やシチュエーション、季節ごとに必要とされるバラエティーにあふれ、単一の印象ではない食の喜びと分かち合いを促すような、楽しい印象のデザイン。

“このデザインルールを念頭において、デザインし直しました。言語化された「らしさ」をもとに、ビジュアルとしてもう一回つくる。その過程で「地域にあるもの」を使うというのがポイントになっています”

“今のロゴです。前半に出てきたロゴは先っちょが飛び出ているものでしたが、丸くなりました。当初は、昔あったような感じを意識していたのですが、「普遍的な」という言葉を受けて「この先も使っていけるような感じ」とか「日本に寄り過ぎない、世界中どこでも」と考えた時に違和感がないものを考えました。やさしくて丸い感じのロゴができました”

“(真鍋)これちょっとイマイチだな”

“あぁそう。どういうところが?”

“(真鍋)使いづらい”

“センター揃いじゃないとこれは使えなかったりします。このロゴがあることで、神山以外でもフードハブやったらどんな感じになるかな?と、外の人が想像できるのがねらいです”

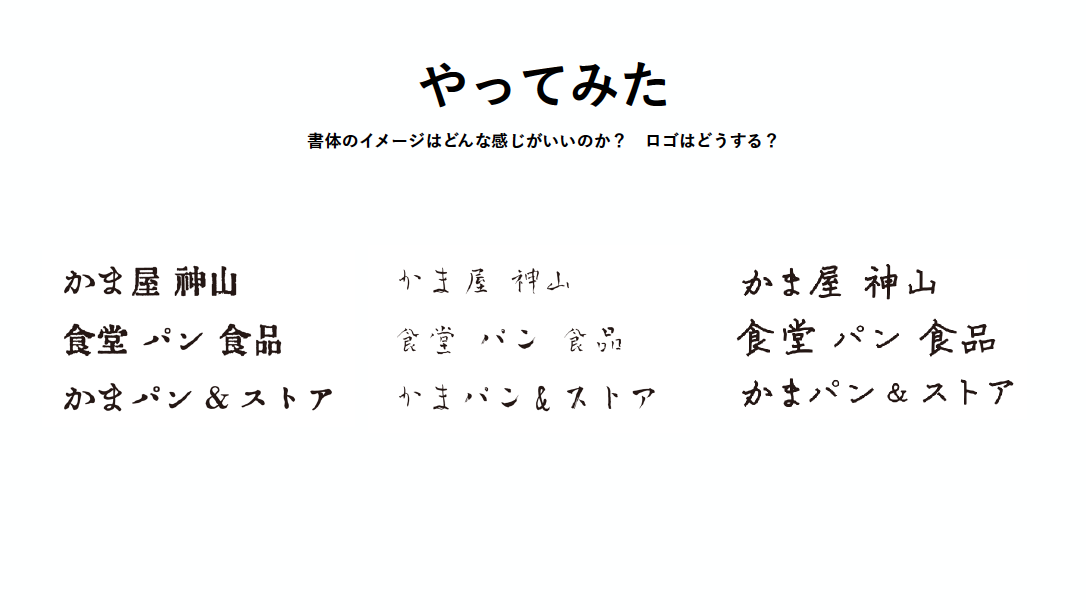

“羽釜の蓋。マークっていうのは記憶に残りやすいので、お店のシンボルとして有効です。これを使いながら、右側では懐かしみのある、売ってあるものをそのまま書いてある看板がモチーフ。外から見て何屋さんなのかがわかるようにしています”

“かまパン&ストアは、かま屋のロゴと違って建物もちょっとかわいい感じだったりとか、名前もかわいい印象なので、全体のフォルムを四角にして、よりマークっぽくかわいい感じを意識しました。同じような文字を使っていますが組み方で印象が変わります”

“地域の宝だけど手に入りづらいという声があったので、みんながもう一回読めるようにして復刊することになりました。地域のみんなが共通して触れるデザインの柱になっていますね”

“見た目のデザインと考えられがちですが、みなさん(メンバー)にも意識してもらいたいのがネーミングです。ネーミングで美味しそうに見えたり不味そうに見えたり。フードハブっぽい、というところでいうと、商品名に「つくり手」のことが想像できるような言葉を入れる。そうすると親しみがあるような雰囲気になって、フードハブ的な「おいしい」が見えるようになります”

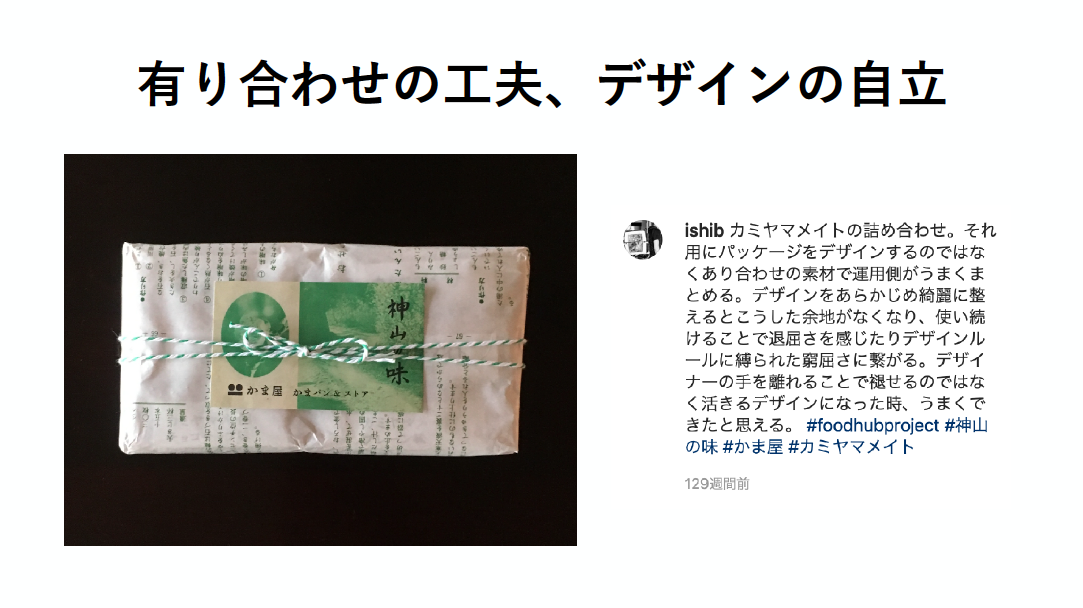

「それ用にパッケージをデザインするのではなくあり合わせの素材で運用側がうまくまとめる。デザインをあらかじめ綺麗に整えるとこうした余地がなくなり、使い続けることで退屈さを感じたりデザインルールに縛られた窮屈さに繋がる。デザイナーの手を離れることで褪せるのではなく活きるデザインになった時、うまくできたと思える。」

わたしたちフードハブも、いいものを残していきたいです、はい。

-質問いいですか。石橋さんがデザインする上で一番大事にしていることは?

“主導権は依頼者が持っているけれど、一番気にしているのは、デザイン自体が「健康的」かどうかですね”

-依頼者との考えが一致しないときに、どうやって進めていきますか。

“受け手のタイミングでたまたま届くのが「感化」だと思っていて。僕が具体的にこうやったら感化させられるというよりは、いい価値観を存在させておく、ということかな”

“(真鍋)比較対象によって選ばれる、ということをお客さんにやらせていない。焼肉のタレで言うと、他の焼肉のタレと比較してこっちがいいか悪いかで買ってもらっていない、ということ。フードハブの焼肉のタレだから美味しい、というふうに全体を設計してある。野菜もいろんなフックが必要なんだけど、極論、フードハブの小松菜と他の小松菜どっちが美味しいか?という比較をされないコミュニケーションに持っていくことは手法としてある。例えば、川にある芥子菜(在来のもの)を探して育てるっていうのは、その文脈の中でいうとカチッとハマるから、より選びやすくなったり比較する必要すらなくなる”

-デザインは付加価値化するためのものではない?

“前半で言った付加価値の話は一般論。僕が思っているのはそういう感じじゃない方がいいね、ということ。「感化」の話でいうと、付加価値を高めるデザインではなく、真鍋さんの言うように流れの中で受け手が感化されることはあるんじゃないかと”

-ありがとうございました。

このあと、2018年の グッドデザインの話や、石橋さんが関わった他地域(尾道や与謝野)の例をあげながら、「地域の資源を生かす」デザインについてお話していただきました。

メンバーの振り返り

- 依頼者として、どこまで意図や目的を明確にできるのか、言語化の重要性を感じた。

- デザインも地域にある(根付いている)ものを意識するという話に納得した。

- デザイン、デザイナーってもっと“感覚的” と思っていたので、論理的で驚いた。

- 具体的なブランディングの手法や考え方が聞けたのがとてもよかった。

- 地域を掘り起こしていくこと、その文脈(コンテクスト)から、立ち上げていくことの意味を改めて考えることのできる時間だった。

- 言語化されてからの落とし込まれ方が強く印象に残った。

言語化されたものを定期的に皆で見直し続けていきたい。 デザイナーは当事者ではないという言葉があったが、 発注者側が当事者であることもとても難しいものだとも思う。 だからこそ、一人称で語り続けることが大切なのだと感じている。 - 日々の中でも小さなデザインをして誰かに何かを伝える時が

あり、その中で迷うことが最近多くある。 石橋さんがどんなことを考えまとめていたか少し理解できた。 - 次自分が何か物を作る時に別の視点から考えられる気がする。

今は少し考え方の迷子になっている感じ( デザイナーの考え方にのみこまれた感じ)。 - 自分の個性とどう向き合うか、というところはもっと聞きたい。

- まだ完全に咀嚼できていないが、とても勉強になる時間だった。デザインは、完成しても…流動的なものというイメージ。

- 「らしさ」を言語化する作業から再度イメージ化するプロセスが興味深かった。依頼する方も考えをまとめる作業になるんだと思った。

石橋さんのお話からフードハブ・プロジェクトを捉え直す時間。見え方が増えた気がしてとてもおもしろく感じました。石橋さんのお話で印象的だったのは、地域に「あるもの」を探す視点。その地域の図書館や公的な施設に保管されているのものが出てきたり、ない場合は昔からその地域に暮らしている人を訪ねてみたり、デザインを入口として地域の人たちを巻き込んでいくこと自体がとても興味深いことに思えました。手に入れた資料はもしかしたらずっと誰の目にも触れなかった可能性もあるし、資料すら残っていないこともある。でも、石橋さんが探すことで、地域の人たちにとっては「あるもの」になっていくという…。ゾクゾクっとしませんか。

どんな言葉で、どんなかたちでフードハブの「いま」を伝えられるといいだろう。石橋さんのお話を聞きながら、「伝える」に焦点をあてた何かをやってみたくなりました。

次回につづく。