2019年9月1日(日)

立ち止まって、考えた。

11回目の「みんなでつくる全体会議」

「みんなでつくる全体会議」に関わりたかった理由がようやく言葉にできた。

わたしが全体会議を通して実現したかったのは「『みんなでつくる』を実感できる機会」だったのかもしれない。「みんなでつくる」は放っておいて自然に実現するものではない。かといって、強制したり誘導したりしながら実現したいものでもない。

10回目(前々回)の全体会議終了後、「全体会議はほんとに必要なのか」という考えに至った数々の違和感を紐解くことがわたしには必要で、それをやってるうちにあっという間に2ヶ月近くが経ってしまった。話を聞いてくれたメンバーや友人たち、どうもありがとう。

11回目(前回)の全体会議のためにこれまでの3年半があったのかと思うくらい、本当にいろんなことがつながったことにじわじわと驚いている…(これからどうしていこう)。

みんなでつくる

2016年に遡る。フードハブ・プロジェクトの存在を知ったのは、真鍋(支配人)の書いたこの記事だった。

FOOD HUB PROJECT|地方創生と地産地食 神山で暮らしながら、みんなでつくる食文化のハブ。

わたしがフードハブへの参画を決めたのは、元教員としての経験が生かされる場がありそうなことに加えて、次の一文があったからだ。

「 Food Hub Projectは、自分たちが正しいと思うことを、世の中と自分たちに問い続けるオープンな活動です。」

店舗オープンまでの約1年間、テストキッチンのテーブルを囲み、初めて出会ったメンバーら (各分野のプロ)と「農業を次の世代につなぐ」「地産地食」について考え、各部門の柱に落とし込んでいくことをじっくりと丁寧に進めていた。今思えば、これは「みんなでつくる」の始まりだったのだな、と思う。

翌2017年にはメンバーも増えた。店舗オープン後は情報共有すらままならない混沌とした状況が続く…。船には乗っているが、乗っているのがどんな船なのか、行き先はどこなのかも分からないまま、エンジンは動き続ける。そんななか「みんなでつくる全体会議」が立ち上がった(2018年10月)。

みんなでつくる全体会議

真鍋のいう「みんなでつくる食文化のハブ」をより小さなコミュニテイで模索しながら進めているのが「みんなでつくる全体会議(以下、全体会議)」だと思っている。前述のとおりメンバー間の情報共有もままならない状況下、社内で起きているものごとを共有できる場、双方向のコミュニケーションが成り立つ場が欲しくて始めた全体会議。10回の全体会議を経てわたしが辿り着いたのは「なんか違う」という実感だった。直接的にも間接的にも会議に関するメンバーとのいろいろなやりとりが積もり積もって…ひとりで爆発した。あー、これはもう今までのように進めていくことができないわ、と思った時に「一旦やめてみる」そして「みんなに聞いてみる」という方法が最善に思えた。一度壊して、そこから生まれてくるものにすがりたかったのだと思う。

岩瀬直樹さんの言葉を借りれば「共同修正(=そのコミュニティのメンバーでよりよくし続けるプロセス)」の場。これまで「みんなでつくる」という言葉だけが一人歩きしてなんとなくやってきたことを、ちゃんとやってみようと思えたタイミングだった。

「全体会議をやめたいんだけど、どう思う?」

そんな言葉を発した時のメンバーの反応は様々だった。大きな反発はなかったが、オーナーシップを持っていたわたしがそれを突然手放すことに対しては否定的な考えも聞こえてきた。結果として「みんな、このタイミングを待ってたんじゃないの?」ってくらいにそれぞれのアイディアを聞かせてもらう状況になったのはよい誤算だった。いや、本当にそうなってよかった。じゃないとそれまで考えていたわたしの思いは、完全に独りよがりなものになってしまう。わたしたちで考える“いいかたち”をつくるには、一人ひとりがどれだけその場に参画できるか(どんな形であれ)にかかっている。それが「みんなでつくる」ことであって、すでにある“きれいな”枠組みや“誰かの決めた”枠組みに合わせたいわけじゃない。

でも。

10回の会議を振り返ると、小さなコミュニティである全体会議でさえ「メンバーが感じたこと」を場に反映させていくことの難しさを感じるし、そもそも「言われたことをやる」「誰かがやっているからついていく」ことが心地良いと感じる人たちもいるなかで、主体的にモノゴトを動かしていくことなんてできるのだろうか、と後ろ向きになってしまう気持ちもなくはない。

どこかの組織と比べたり、理想を言えばキリがない。はっきりしているのは一人ひとりが「みんなでつくる」場の当事者であること。それは自分の思いや考えをその場(仕事)に反映させていくことと同時に、相手の思いや考えを聴ける土壌を育てていくことでもある。偏りがちな自分の考えに他者の見方や視点が入ることで、なんとなく「みんなのなかにいる自分」の考えがつくられてくる。出会う人たちとの対話を繰り返しながら、今いる場所をより良くしていく試行錯誤を続けることが「みんなでつくる」ことなのだと思う。

「分かり合えない」ことがわかる体験

改めてメンバーらとの対話を通して実感したことがある。それは、お互いの考えを思う存分伝え合うことはできたとしても、これまでの経験や情報量の差が大きく「簡単には分かり合えない」ということ。「みんなちがって、みんないい」ではない。平田オリザさんの言葉「みんなちがって、たいへんだ」は、こういうことなんだろうと思っている。

わたしはどう思うか。どう考えるか。あなたはどう思う?どう考える?メンバー間でそのやりとりが多くなればなるほど、わたしとあなた(メンバー)の重なりや共通点も見出せる気がする。つまるところ「みんなでつくる全体会議」では、みんな(Food Hub Project)のなかにいる「わたし」はどう考えるか、を起点にしたかったのだ。

わたしがFood Hub Project に出会ったとき一番に感じた“わくわく”は「異なる専門性をもったメンバーが集う」という会社のあり方だった。その時感じたわくわく感を実感したい、その気持ちが今もわたしの原動力になっている。地域を巻き込んだ協働によって「食文化のハブ」をつくっていけたとしたら、未来は明るい。ごくごく小さなコミュニティである社内の全体会議から小さな循環が生まれ、やがてそれがメンバーとつながりをもちながら自律していくイメージだ。目指す場所はまだまだ遠い。ここでつまづいている場合ではない…(キリッ)!

で。

11回目の全体会議はどうだったのか。

上記の文脈で考えると、11回目の全体会議はまさに、みんな(Food Hub Project)のなかにいる「わたし」が溢れ出した、控えめに言って最高すぎる場だった。

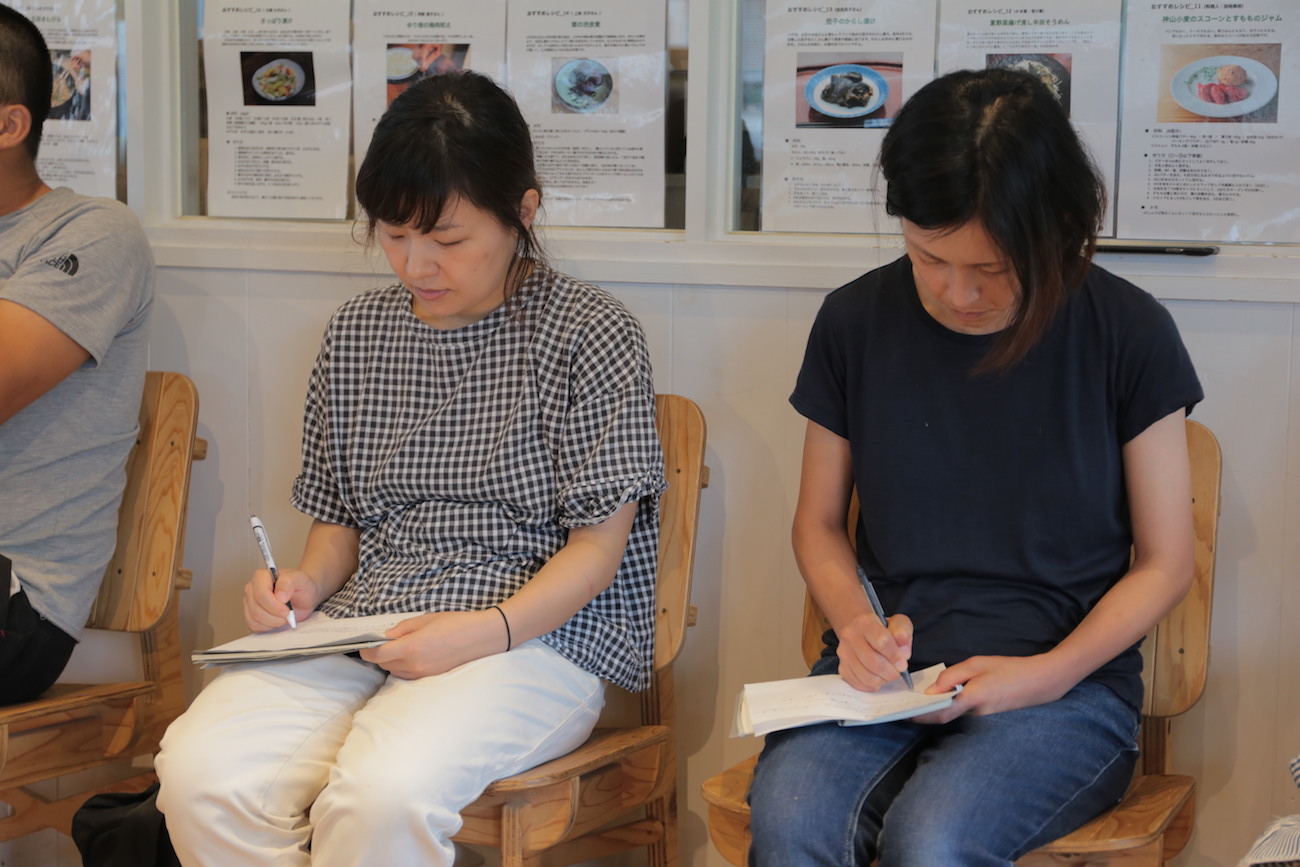

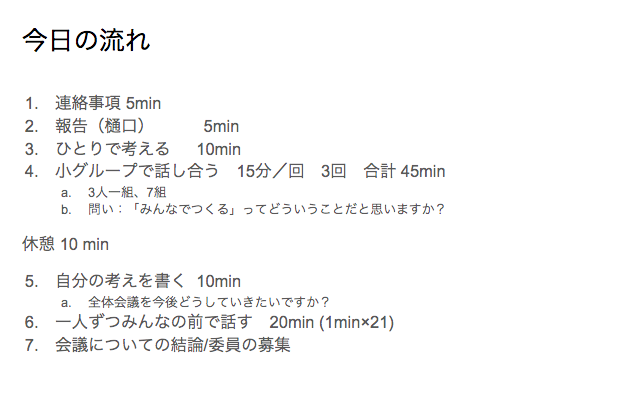

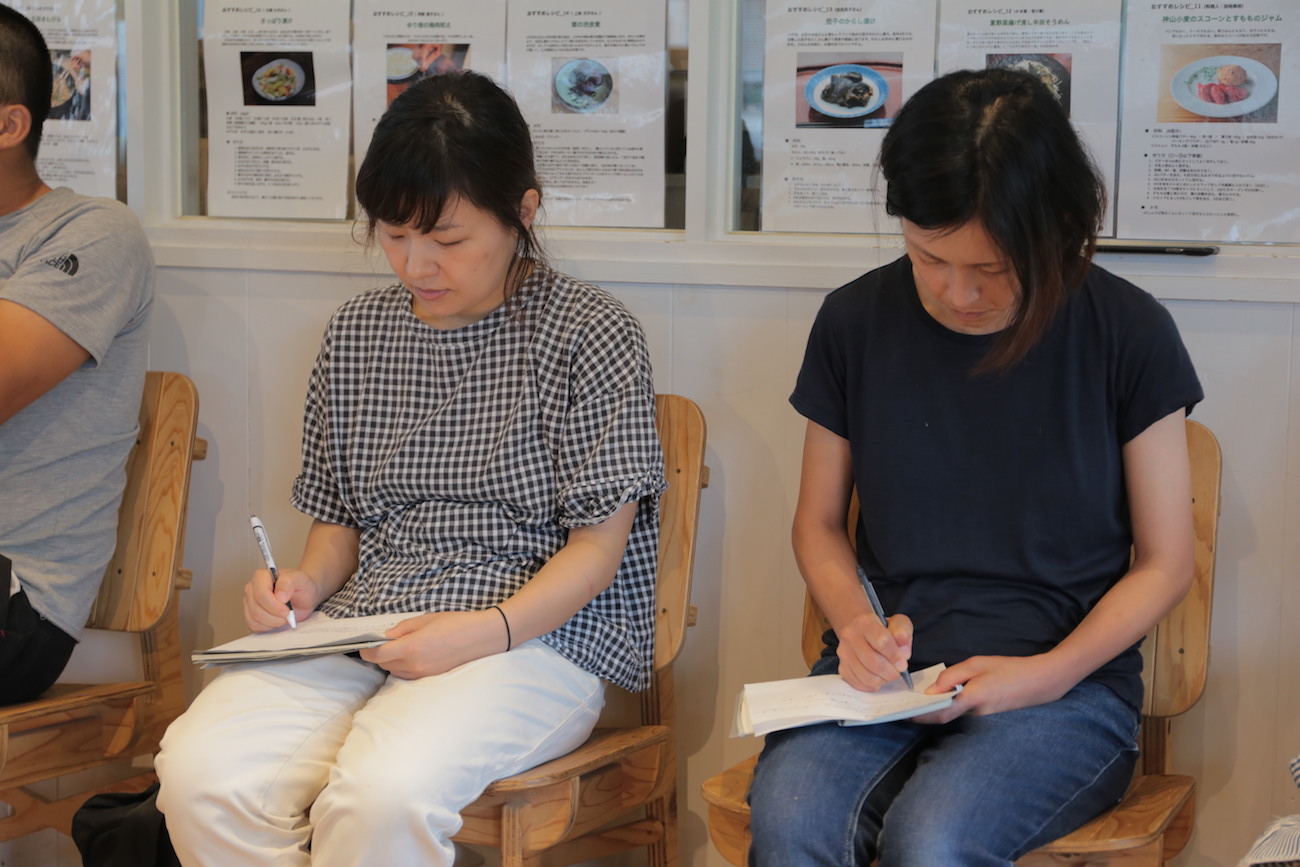

まずは一人で考えをまとめる。

その考えをもとに3人組になって話をする。相手を変えて3セット。

最後に、全員の前で「全体会議をどうしていきたいか」を話す。予定を大幅にオーバーして語り尽くした。

一部ですが紹介します。

全体会議は、どんな場?

- 自分の学びの場と捉えている。普段会えない人たちの声を聞けるから。

- 自分にとって大事な場になっている。

- 自分の役割や立ち位置を見つめ直すような場だと捉えている。

- 集まる場があって話せるっていうのは自分にとって有意義だと思っている。それは、自分にとっての学びでもあるし、交換して得る視点がある。

- 月に一度全員で集まる場。神山に普段いないし、みんなの顔きちんと見て、どんな様子なのかとかはちゃんと話したり聞いたりしてみたいと思っている。

- なかなか会えないメンバーに会える大事な場。

- どういうかたちであれすごいエネルギーを持っている場。

全体会議、続けるとしたらどうしていく?

- みんなが責任があるんだよという認識が持てた上で、全体会議を主でやりたいと思う人が出てきたらいい。

- ある程度リーダーシップをとる人がいて、それをまとめていくっていう会議体だと方向性が出ていいと思う。

- 全体会議に一番熱の強い人が中心になって、ある程度固定のメンバーを作って運営していくほうがいい。思いを持ってやれる人でチームを組んで、みんなに責任がある前提で進められるといいと思う。

- 強制じゃなくてみんなが自由に参加できるような会議であるべきだと思う。

- ビジョンの共有があれば進むと思う。誰がどの程度責任を持つかを決めればいい。

- それぞれ1回は(全体会議を)やってみるといいのでは。それぞれの思い、この場に求めてることが出されていく(みんなと共有できる)と思う。

- 月ごとに会議の内容の比重(コミュニケーションと経営・プロジェクト)を決めるのもいいと思う。

- 会議としては何やってもいいんじゃないか。柔軟な会議体を形成していけるといいのでは。

- フードハブの思想(根本的なこと)をみんなが話して共有すれば、話し合いができる。講師を招いた研修を実施し、それについてみんなで話し合う場にするのがいいと思う。

- チームで会議を進めてみる。その人たちが好きなように考えて、フードハブのビジョンに向かうために今自分たちがやっていることをみんなに共有していく場。

- 「農業を次世代につなぐ」というビジョンのもと、「今ここ」っていうことをコアに話し合う場があり、それと全体会議がある程度ひもづくような感じで進める。

- 「全員で草むしりをする2時間でもいいんじゃないか」っていう意見が象徴的。それさえ拾い得る可能性がある場というのはものすごいこと。その中での戦略性とか効率性を加味しながらやっていけるフェーズにきている。

「みんなでつくる」って、どういうこと?

- 「みんなでつくる」は、結果として空気感としてみんなでできるようになってきたねっていうものなので、「みんなでつくる」と最初から言ってしまうとなかなか難しい。

- 「みんなでつくる」と「全体会議」の言葉のイメージにとらわれて、そのイメージが強くて、みんながつくっていることを体感するのが難しい。

- それぞれが思考を深めて伝え合える場であることに意味があるんじゃないか。その辺りを自分でも考えたい。そこも含めて「みんなでつくって」いけたらいいと思う。

- 「みんなでつくる」の「つくる」をみんなで共有したほうがいい。軸になる人がある程度決めて、それぞれのメンバーで最終的には落とし込んで決めるかたちにした方がいい。

- 「みんなでつくる」がずっと引っかかっていた。みんなが同じ熱量じゃなくてもそこに気持ちを寄せていればそれは「みんなでつくる」ことになるんじゃないか。

- この会議が何をする場なのかを明確にすれば、「みんなでつくる」方法がそれでいいのかどうかを決めていけるのではないか。

- 一つひとつの言動がフードハブをつくっているという認識でいれば、なにかしらかたちにすることでもなく、見える成果を出すことでもなく、ただそこにいるだけで「みんなでつくっている」のでは。

今日の時間、どうだった?

- 今日の場はすごい良かった。少人数のグループでメンバーが変わってくるっていうのが。全体のテンションをあげるのは難しいが、少人数ならテンションが上がりやすい。

- 少人数で3セット話しながら考えが変わってきたところもある。

- 最初、全体会議は「みんなでつくれない」と思っていたけれど、話していくなかで「つくれる」に変わっていった。

- 全体で喋る時と3人で喋るときは違うと思った。自分の意見や、それを誰かに伝えたいっていう気持ちは常にあるけど、それが言えなくなる。全体会議のルールを変えていけることに可能性を感じて、おもしろいなぁと思う。

- こんなにみんなで全体会議をやるかっていうのを真剣に話せる場っていうのがおもしろい。これからフードハブの活動を続けていく上で、可能性を感じる。今こそみんなでつくってる感じがある。

- 3人組を3回転した時間が、自分の中で大事な時間だった。今日は自分以外の8人の意見をもっとその人の言葉で聞けたっていうのがとてもよかった。

- シャッフルしていろんな人と喋る時間は、その人が見えるからおもしろいと思った。そういう場があることが大事だと思う。

- 組み合わせの違う3人から4人でいろいろ話す中でいろんな人の意見や思いを聞くことができて楽しかったし、その中で自分の気持ちも整理できてすごくおもしろかった。

- 少人数で話してみて、自分ではなんとも思ってなかったことが、人によってはわからないことになっていた。どうしても自分視点で見がちだから、他の意見が聞こえてくるのはいいなと改めて思った。

- 3人組で話すときに、違う意見も含めてみんなが自分の思いを言えるようになってきたのは、この10回の中の成果だと思う。それができてきたからこその今の壁だなと感じている。

- 求めていた場だなと思っている。「やめる」というところから「みんなでつくる」を考えられたのは、いい時間だった。

- みんなこんなに喋るんだ、っていうのはすごくいいこと。10回重ねてきたからこそこういう感じになってきてるんだなぁってことはしみじみ思う。

結局、全体会議は続けることになった。

手を挙げた9名のメンバーで今後どうしていくのかも含めて後日ミーティングをし、次回のテーマは「避難訓練」に決定。

「 Food Hub Projectは、自分たちが正しいと思うことを、世の中と自分たちに問い続けるオープンな活動です。」

次回につづく。